设计图纸未经审查,发包人将承担责任

- 工程责任

- 2024-08-02

- 187热度

- 0评论

从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工原则。建设单位未提前交付地质勘查报告、施工图设计文件未经过建设主管部门审查批准的,应对于因双方签约前未曾预见的特殊地质条件导致工程质量问题承担主要责任。施工单位应秉持诚实信用原则,采取合理施工方案,避免损失扩大。

参考案例:海擎重工机械有限公司与江苏中兴建设有限公司、中国建设银行股份有限公司泰兴支行建设工程施工合同纠纷案

案号:(2012)民提字第20号

关键词:施工合同/违约责任/合同解除

案件基本情况:

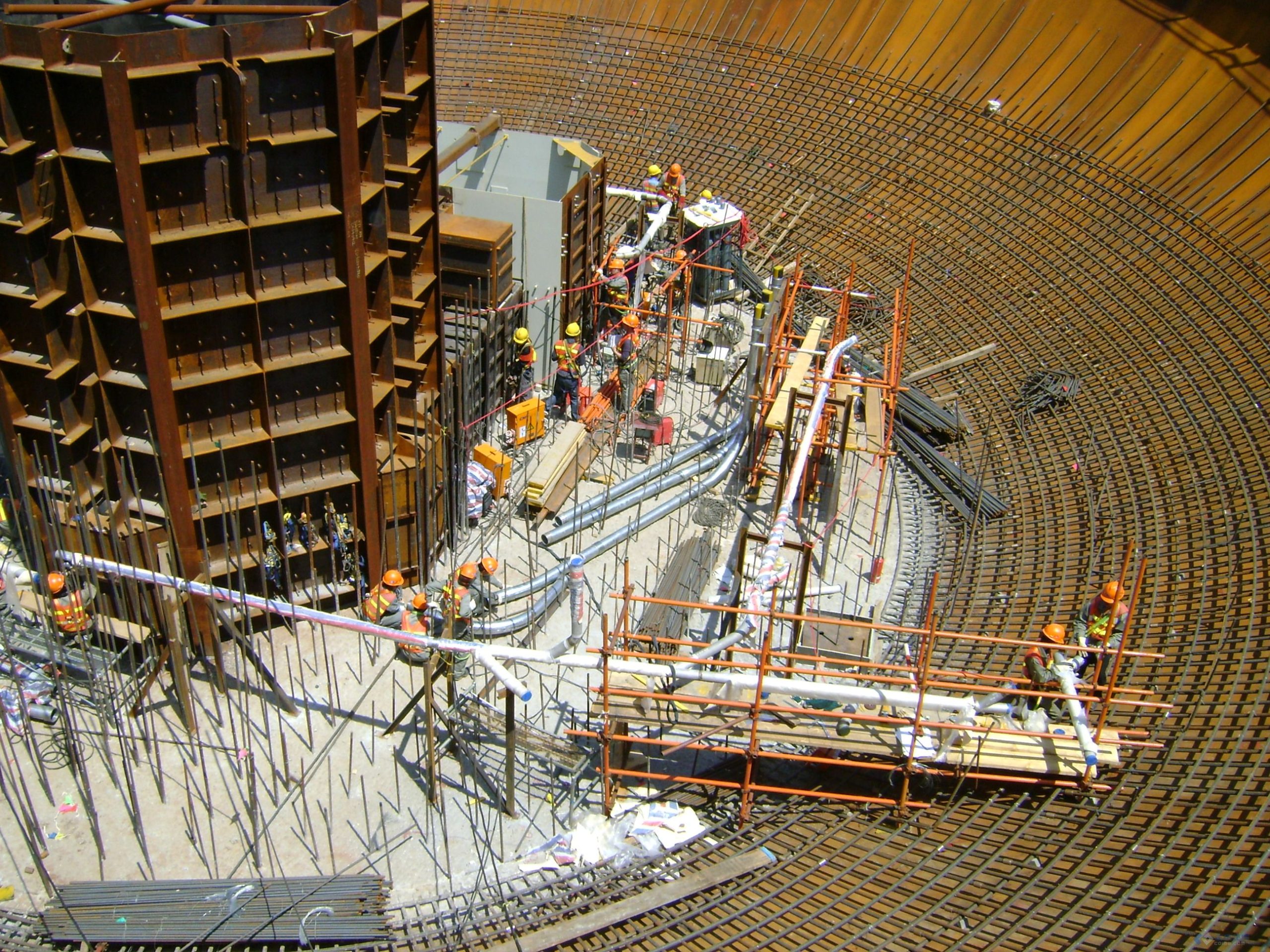

2007年12月 ,建设单位就某工程发出招标邀请,其招标文件载明,本次报价只对钢结构厂房桩基及基础的施工进行报价(图纸内所有项目);投标方根据招标方提供的厂房基础设计图纸要求及招标文件要求,根据材料市场自主报价,一次包死风险自负。施工单位投标的土方开挖方案载明了挖土要求、基坑内外排水、基坑挖土的交通组织、挖土方法、基坑开挖注意事项、基坑开挖过程中可能出现的问题及相应处理措施、安全生产措施等。其中基坑开挖注意事项第(1)项为开挖深度应该严格按照基础结构施工图进行;第(5)项为基坑开挖后如发现坑底土质与勘察报告不符,及时向业主、监理及设计单位反映。

同年12月15日,施工单位中标。当日,双方签订了《钢结构厂房桩基及基础工程合同》。

建设单位所提供桩位布置图说明载明:本工程基础设计以连云港市民用设计院有限责任公司对建设单位一期所做的《岩土工程详细勘察报告》(2007年11月)为依据。地基基础设计为乙级,建筑桩基安全等级二级。基坑开挖时应注意对桩身的保护,在桩侧严禁临时堆土。桩基施工时应严格按照《建筑桩基技术规范》执行等。

同年12月16日,建设单位向施工单位递交岩土勘察报告和现场总平面图各一份。

同年12月20日,施工单位进场施工。12月26日施工单位致建设单位工作联系单二份,主要内容为因现场地质条件复杂,原自然土为水中所泡淤泥等,现土方量大大超出合同工程量范围,并需解决降水,建议提高室内+0.00标高及场区标高至合理位置,请示设计院增加桩长提高承台(并修改承台),解决排水问题。

2007年12月30日,施工单位致建设单位工作联系单,主要内容为因道路问题运输车辆无法把材料运送到位,请求加快道路修复。

2008年2月19日,建设单位与施工单位签订《补充协议》一份,协议内容为施工工期延长至2008年3月30日,每延期一天罚款1万元,合同还约定了其他条款。

施工后土方量大大超出合同工程量范围,且全是淤泥,无法继续进行施工。后续,施工单位、建设单位、监理单位和市建设局等单位专家共同就基坑支护研究方案。专家确认施工单位的二方案均可行,主要取决于费用和工期。

5月,建设单位致函施工单位,要求解除合同,并要求施工单位承担违约责任,赔偿经济损失575万元。5月26日,施工单位复函要求继续履行合同,后建设单位将施工单位诉至法院,施工单位提出反诉。

一审裁判结果:

建设单位应对桩基施工过程中的质量问题承担责任。

一审法院意见:

当事人双方通过招、投标达成的合同书,系当事人真实意思表示,合同内容不违反国家法律法规的禁止性规定,为有效合同。对于双方所签订的合同,鉴于当事人双方在诉讼中均同意解除合同,一审法院予以照准。

关于施工单位在合同履行中是否有违约行为的问题。本案中,施工单位作为投标方,根据招标方建设单位提供的招标文件和厂房基础设计图纸要求,制订投标文件及工程预算。施工单位在其投标文件的基坑开挖主要事项中亦明确“严格按照基础结构施工图进行;基坑开挖后如发现坑底土质与勘察报告不符,及时向业主、监理及设计单位反映”等内容。根据施工单位的工作联系单,可以确认施工单位履行了报告义务。根据建设单位和监理单位对于批质量验收均为合格的验收记录,能够证明建设单位在施工单位施工过程中,进行了现场监督质量,对于桩长度、承台的施工,建设单位在庭审中亦确认施工单位均是按图施工。结合工程质量鉴定结论中的分析意见,能够确认施工单位在合同履行过程中,并未违反合同约定。现建设单位诉称施工单位违约,没有事实依据,其要求施工单位承担违约责任的请求,一审法院不予支持。同时,泰兴建行未违反《承包保函》下作出的承诺,建设单位要求泰兴建行承担保函下责任,没有事实和法律依据,该请求一审法院亦不予支持。

关于涉案桩基工程质量责任问题。《建设工程质量管理条例》第十一条规定,建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门审查。施工图设计文件未经审查批准的,不得使用。本案中,建设单位虽然向施工单位提交了相关施工图纸,诉讼中也认可施工单位是按该图纸进行施工,但是建设单位提交的图纸并不是经过审查的施工图纸。同时,施工单位在2007年12月26日工作联系单中已经向建设单位报告地质状况,并要求建设单位请示设计院增加桩长,提高承台。施工单位的该报告行为,符合其投标文件中土方开挖方案的要求,对此建设单位理应及时给予回复。建设单位在施工图纸未经审查,且在收到施工单位对于地质状况异常的报告又不予答复的情况下,对此造成的后果应由其自己承担。另外,根据施工过程中的会议纪要记载,能够确认建设单位在施工单位基坑开挖中,干扰了施工单位的正常施工。结合质量鉴定过程中,当事人双方共同选择了连云港市建设工程质量监督站作为质量问题鉴定单位,且该站在鉴定过程中到建设单位工地现场进行了踏勘的实际情况,在建设单位不能提供足以反驳的相反证据和理由的情况下,一审法院对连云港市建设工程质量监督站《工程质量鉴定报告》的鉴定结论予以认定。建设单位称未通知其到现场及对检材的真实性没有确认的理由,一审法院不予采信。就涉案工程相关工序,建设单位进行了批质量验收,验收结果为合格,也足以证明这一点。综上,依据该鉴定结论,结合各方当事人履行合同的具体行为,一审法院认为,建设单位应对桩基施工过程中的质量问题承担责任。

二审审理过程:

一审判决作出后,建设单位不服一审判决,提起上诉。

二审裁判结果:

建设单位应当对本案工程质量问题的发生承担80%的责任,施工单位应当承担20%责任。

二审法院意见:

在涉案桩基工程施工前,建设单位未按照国家有关规定将施工图报审后再交给施工单位进行施工,给工程质量留下了隐患。在施工过程中发现特殊的地质条件对工程施工造成困难后,双方均未能够秉承诚实信用原则积极作为。作为建设单位,建设单位未能会同监理单位、设计单位对于施工单位提出的“增加桩长、提高承台”的合理建议予以充分重视并研究相应措施,亦未能会同监理单位对施工单位的土方开挖方案进行审查及专家论证;作为施工单位,施工单位未能根据特殊的土质要求合理调整土方开挖方案并报监理单位审查,而是机械地按照施工图和原来的挖土方案进行施工。此外,在施工过程中,施工单位没有对道路进行加固,建设单位使用载重汽车参与土方开挖和运输,干扰了正常施工,双方均存在过错。综合分析、比较以上因素,二审法院认为,建设单位应当对本案工程质量问题的发生承担80%的责任,施工单位应当承担20%责任。

建设单位不服二审判决,向本院申请再审。

再审法院认为:根据《建设工程质量管理条例》规定,从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘查、后设计、再施工的原则。案涉工程所处地区地质条件较为特殊,从施工单位收到建设单位提供的岩土勘查报告的时间来看,是在双方签订合同之后,因此施工单位在投标时乃至签订合同时客观上难以对当地特殊的地质情况作出准确判断。在施工单位的投标文件中,虽载明“开挖过程中发现支护结构局部位移较大,已超过许可范围时,应暂时中止挖土,采用钢管或钢管索在竖直平面内进行斜撑,同时在支护结构外侧卸载,以减少主动土压力,也可打设锚杆进行加固;当支撑结构出现裂缝时,可用钢管或钢管索在支撑结构和支撑桩之间进行对撑加固”,但该支护方案应视为针对一般地质而并非案涉工程特殊地质作出。施工单位于2008年3月28日拟定基坑支护方案并请专家予以论证,结果是要增加1000多万元工程造价,而本案工程合同预算价格为1300余万元亦可佐证。在发现地质情况特殊后,施工单位与建设单位均应秉承诚实信用原则,进行协商、调整方案。本案中,施工单位提出有关方案,而建设单位强调工程造价为包死价,并以施工单位提出基坑支护方案和费用与建设单位无关,态度消极,应对工程质量出现问题承担主要责任;施工单位虽于2008年3月28日提出基坑支护方案,但2008年5月21日,建设单位委托鉴定单位对基桩施工期间(2008年2月16日-同年3月10日)的桩基抽测鉴定,案涉桩基已出现重大质量问题,此质量问题的发生,与施工单位签订合同后发现特殊地质并提出建议,但在建设单位不予认可之后仍不计后果施工有一定关系,故施工单位亦应承担一定责任。

综上,案涉工程质量出现重大问题,建设单位与施工单位均有过错。建设单位违反诚信原则,在签订合同之前未提交岩土工程详细勘查报告,未提交经过审核的施工图纸,违反《建设工程质量管理条例》规定的基本建设程序,为质量事故发生埋下隐患;建设单位未能会同监理单位、设计单位对于施工单位提出的“增加桩长、提高承台”的合理建议予以充分重视并研究相应措施,亦未能会同监理单位对施工单位的土方开挖方案进行审查及组织专家论证,且在施工过程中,使用载重汽车参与土方开挖及运输导致道路碾压,建设单位一味强调工程造价为不变价,并以施工单位施工应当采取何种方案与建设单位无关为由,对施工单位调整设计方案的建议未予重视与答复,故应承担相应的责任。作为专业施工单位,施工单位在没有看到岩土详细勘查报告及经过审核的施工图情况下,即投标承揽工程,本身就不够慎重,发现特殊地质情况后虽提出建议,但在建设单位不予认可之后仍不计后果冒险施工,对桩基出现的质量问题采取了一种放任态度。这种主观状态和做法应得到否定性评价。如果施工单位真正关心工程质量,应当与建设单位就地质情况所带来的问题进行协商,协商不成,明知工程无法继续应当采取措施避免损失的扩大。从案涉工程施工开始,施工单位都可采取停止施工的止损措施,但其为了自己的合同利益,一味蛮干,且直到2008年3月6日,还与建设单位签订内容为“考虑到施工单位施工有一定困难土方量加大,建设单位一次性补助施工单位42万元,对施工单位在施工过程中出现的道路、排水、塌方等一切困难及问题,建设单位一律不再承担任何费用,全部由施工单位自行承担并解决”的补充协议。施工单位虽主张该协议的补助仅是针对土方量增加的补助而非工程质量问题,但也说明施工单位为谋取合同利益而忽视质量风险。因此本院认为施工单位对工程质量事故责任应承担比二审判决所确定的比例更高的责任。

综上,建设单位建设单位对本案工程质量问题的发生应承担主要责任,施工单位施工单位承担次要责任。本院认为,应对二审法院确定的责任比例进行调整,由建设单位对本案工程质量问题的发生承担70%的责任,施工单位承担30%的责任。